令和6年度 【第4回】青森県教育改革有識者会議レポートー学校はあるものではなく、つくるもの(木村泰子)ー

2024年6月10日に、第4回青森県教育改革有識者会議が開催されました。本会議の前半では特別委員の大阪市立大空小学校初代校長の木村泰子先生に講演をいただき、その後、委員による意見交換が行われました。

▼第4回会議はこちらの動画でご覧いただけます▼

本記事では内容を一部抜粋して掲載しておりますので、ノーカットでご覧いただける動画も併せてご活用ください。

木村泰子特別委員(大阪市立大空小学校初代校長)講演ー子どもの事実から 人権を視点に 学校づくりを問うー

【プロフィール】

木村泰子(きむら やすこ)

大阪市立大空小学校初代校長

全教職員、保護者、地域の方々全員が「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに情熱を注ぐ。あらゆる子どもたちが同じ場で共に学び、育ち合う教育を実現。2015年、 45年間の教職歴をもって退職。現在は、全国各地で講演活動などを行う。『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」をつくるために―特別支援教育を問い直す―』『10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方』『「ふつうの子」なんて、どこにもいない』『お母さんを支える言葉』など著書多数。

私は45年間大阪市の教育現場におり、最後の9年間で大空小学校の校長となり、どうしたら困っている子が困らなくなる学校ができるかを考え続けました。学校は1人ではつくれないので、みんなで地域の宝である子どもたちを見ていこうとし続けた9年間でした。この間、本当にかけがえのない学びをいただきました。

先日の工藤勇一さんの講演では、今の日本の学校教育の最大の課題は「主体性」と「当事者意識」の欠如だとお話ししていました。これまでの「学校観」を転換しなければ、子どもを救うことはできません。では、学校観を転換するとはどういうことでしょうか。これまでの学校ではいい教師がいい教育を行えば、子どもは育つと信じられてきました。その結果、先生の指示通り行動できる子が学校に行き、指示通りに行動することに意味を感じない子どもは学校に行かない状態が生まれています。

「それではいけない」とみんなが気付きはじめています。学校は教育を受ける場所とされてきましたが、子どもを主語にすれば「子どもが学ぶ場所」だといえます。今一番私たちが問い直しをしなければいけないのは、全ての子どもの主体性を奪わない学校づくりをするということです。

そして、もう一つ必要なことは「指導観の転換」です。学校観を変えたら、教員が子どもを指導するという指導観も変化するはずです。子どもの事実を問い直していくと、「子どもを自律させない」「違いを認めない」「対話の機会を与えない」「対立を大人のジャッジで解決する」「学校が正解を解く」……、こうした従来の指導観を転換していくことの重要性がわかります。

青森県だけでなく、様々な自治体で教育プランを作り、「こんな教育改革をする」と打ち出しています。それも確かに大事ですが、最も重要なことは子どもの事実がどうなのかを日々問い直していくことです。子どもはみんな学校に来て幸せになっているのか。誰も死んでいないか。そうした子どもの事実を真摯に受け止めながら、学校をつくっていく必要があります。そして、そのために必要なのが人権の視点です。

大阪市でももちろん人権教育を行なってきました。しかし、私が大空小学校に行くまでに行なってきた人権教育は、「教員が主語の人権教育」だったと感じます。

まず、人権とは何でしょう。人権という言葉を使わずに人権を語るとどう表現しますか。大空小学校における最上位目標は、「自分から自分らしく、自分の言葉で語る」でした。みんな違っていることが当たり前の状態では、時に、対立が起き、言い争いも発生します。その当たり前をお互いにどうつなぎ合っていくか。これが学校での学びだと思うのです。そして、この当たり前を支える土俵が人権だと私は思っています。

大空小学校では、子どもも大人も保護者も地域住民も教職員も月曜日の1時間目には講堂に集まって、自分の言葉で語る「全校道徳」という授業を作っていました。ある日のテーマが「人権って何?」でした。多くの大人はインターネットに書かれているような定義について語っていました。一方で、子どもたちのグループからは「人権って空気だよ」と声があがりました。「どうして人権が空気なの?」と質問すると、多くの子どもたちが「空気がなかったら人は死んでしまう」と言いました。子どもを主語に人権を問い直すと「空気」という解釈になるのだと、その場にいる大人は学んだんです。

その日から、「学校の中で子どもたちはどんな空気を吸っているのだろう」と教職員と問い直しが始まりました。その過程の中で3つの「捨てるもの」が見えてきました。一つは、ヒエラルキーです。どんなヒエラルキーがあるかについては、「校長が評価を握っているから、教員は校長のいうことを聞くのが当たり前」「子どもは先生や親のいうことを聞くのが当たり前」といった視点がたくさん出されました。

二つ目は、前例踏襲です。残念ながら学校は、「昨年こうしたから今年も同じようにやりましょう」という理屈であふれています。しかし、時代も子どももどんどん変わっているんです。前例踏襲は、今この瞬間に必要な学力を得る機会を削ぎ取っていくものだと気付きました。

三つ目は、同調圧力です。大空小学校には、発達に特性があるといわれたり知的障がいがあるといわれたりする子が多く通ってきていました。私たちが「普通」という括りを持つと、そこに入れない子どもは「特別」になってしまいます。私たちが「普通のことをできるようにさせよう」「みんながやっていることをやるのは当たり前だよ」と、これまでの学校文化を引きずっていけばいくほど、それができない子は必然的に「特別」という括りに入ってしまいます。学校に行っていない全国の子どもたちから私たちはすでにNOを突き付けられています。同調圧力は、学校には決してあってはいけないのです。

どうやって「ヒエラルキー」「前例踏襲」「同調圧力」の3つがない学校を作っていくかを、全教職員と保護者も交えて話し合いました。ヒエラルキーを捨てて生まれてきたものは、「すべての人が当事者である」という視点です。前例踏襲を捨てて生まれてきたものは、常に新しいものをみんなでつくろうという「創造」です。同調圧力を捨てて生まれてきたものは、人は全て「違っていることが当たり前」という前提です。問い直しを続けていたら、気付けば、「普通」という括りを捨てていました。違っていることが当たり前だという空気が生まれると、「障がいを持った子への特別対応」や「子どもを分ける・分けない」といった議論はなくなっていきました。

子どもが主語の学校をつくるために、下記のものをすべて捨てていきました。一方で、毎日の雑談から子どもの事実がどうなのかを考えました。「子どもの事実に始まって、子どもの事実に返す」「常に新たな発想で」「システムをシンプルに」「チーム力を高める」、そうしたことをひたすらに重ねていった9年間でした。

現在、日本では年間514人の子どもたちが自ら命を絶っています。自殺と届け出が出されないことも多いので、実際は600人を超えているでしょう。教職員はみんな一生懸命働いているのに、不登校、暴力行為、いじめも、特別支援学級・学校在籍数も、児童虐待も、教員の休職も、すべて過去最多となっています。約30万人の小中学生が学校に行っていない現実があります。

私は学校観と指導観を、みんなで問い直す時期を迎えているのだと思うのです。先ほどもお話ししたように人権は空気です。空気とは、学校の環境ですよね。子どもたちにとって、小学校は義務教育のスタートです。その小学校が残念な状況であれば、中学校でリハビリが必要になります。小学校において、豊かで多様な誰もが安心でき、誰もが違いを認め合える、人のせいにしない、そんな空気をつくれれば、子どもたちはその空気を吸って成長し中学校に行けます。だから、小学校の学校観や指導観の転換がとても急がれていると思うのです。

下記のスライドで、ある子どものメッセージを共有させてください。この子は緘黙症と診断され、小中学校にはほとんど行けませんでした。今は通信制高校の3年生になっています。

この子のメッセージの中で、特に「そのストレスは、なにも学校に行かなくなったからといって消えるものでもなく一人一人の意識から変わっていかないとしんどい子はいなくならないと思う」という言葉に、痛烈にやり直しをしなければならないと感じました。現在、フリースクールや学びの多様化学校、オンラインの学校などたくさんの選択肢が出てきています。そうした道があることは素晴らしいことだと思います。しかし、「学校に来れない子はそちらに行ったらいいよ」という発想は、まさに大人が主語になった施策だと思うんです。子どもはみんなが行っている地域の学校に行きたいと思っています。そして、行きたいけれど行けないというストレスをずっと抱えて生きている。こんな社会を、私たちは次世代にバトンタッチしてはいけないと思うんです。

合理的配慮の言葉のもと、「ちょっと困る子はみんな支援学級へ」という判断になっている、青森県にはそんな職員室の雰囲気はありませんか。

「主体的」の重要性が小学校の新学習指導要領で謳われて5年目になりました。主体的とは自律する力です。自分で考え判断し行動する。失敗したらやり直す力です。やり直して成功体験に変えていくことが学校での学びです。

自分が獲得してきた力を、社会に出て、生きて働く力として使う。これが現在の学力の上位目標です。ところが、自分で考え判断し行動する子どもをつくろうとしているにもかかわらず、「障がいがある」といわれる子に対しては、どれだけ主体性を発揮する機会を保証しているでしょうか。「あなたはどこで何を学びたいですか」と尋ねているでしょうか。障がいがある子は特別支援学級に行くことが当たり前になっていないでしょうか。

特別支援教育で語られる「自立」は「自律」ではなく、「自立」なんです。「自立」は、自分のことが自分でできるようになる、という意味です。しかし、現在の学習指導要領はこの「自立」の上位に、自分で考え判断し行動する「自律」、他者と適切に依存をし合える関係になるための「自律」が置かれています。子どもたちは、自分で考え行動し他者とつながり合う社会をつくる大人になっていくからです。

周りが学びの自由を得られる環境になればなるほど、まるで障がいのある子どもには学びの自由なんてないんだといわれているようです。障がいはハンデだから。ハンデを克服してあげなければ、将来困るだろうという発想なのです。しかし、そのハンデを克服するために学校教育があるのでしょうか。100歩譲ってそれがその子のためだと信じるのであれば、その議論は横に置いておき、障がいがあるといわれてハンデを克服しようとしている子どもと大人の関わりを周りの子どもたちはみんな見ています。周囲の子どもたちが見ているもの、それが学校の空気になっていきます。言葉を選ばずに言うと、これは学校で私たちが犯している罪だと、大空小学校で気が付きました。そして、気付いたのだから、やり直そうと決めました。合理的配慮とは、みんなと一緒に学び合うことができるための手段です。他の子どもと分離して、特別な部屋で学ばせる。これは、決して合理的配慮ではありません。これは「合理的に排除された」ということです。「排除」という表現に、現場の先生方は憤りを感じるかもしれません。しかし、私たちは子どもを主語に100%問い直したいと思っているのであえてこの言葉を使わせてもらいます。

私が大空小学校を卒業して、8年が経ちました。8年間、47都道府県、呼ばれたところには全て行きました。下記は、そこで出会った子どもたちの言葉です。周囲の子は、排除された子どもをどう見ているのか。「自分も排除されないようにがんばる」「あの子は自分とは違う格下の存在だ」「本当はいない方が平和だ」「先生がいつもその子を怒るから、教室が怖くて学校に行けない」「みんながその子をいじめる空気が苦しい」「学校に行く意味を見つけられない」といった言葉が聞かれました。

下記は大空小学校での9年間の間に、年度途中で転校してきた子どもたちの言葉です。「前の学校では何しても怒られた」「『特別な子』としてしか見てもらえなかった」「自分は迷惑をかける悪い子だ」「どうせ学校に行っても嫌な思いをするだけだから、行かない方がマシ」など、50人を超える子どもがこういったことを口にしました。ある子は学校は牢獄だと言いました。ある子は特別支援学級は独房だといいました。

こうした子どもたちになんで大空小学校に来るのかを尋ねたら、「空気が違う」と言い、「前の学校では空気が吸えなかった」と返ってきました。「空気がいっぱいあるのに、吸えないの?」と尋ねると、「校長先生は、椅子に座っていて、息ができなくなった経験ある?」と聞かれました。「ううん、私はない」と伝えると、「じゃあ、私の気持ちは校長先生にはわからない」と言われました。「私はあなたと違うからわからない。だから、教えて」とお願いすると、ほとんどの子どもはその感覚を教えてくれます。「椅子に座り、動いたらいけない、喋ったらいけない。みんなと一緒のことをしろ。そう言われると苦しくて息ができないから、教室を飛び出して逃げる。逃げたら先生が追いかけてきて、捕まえられて教室に帰って、『みんなに謝れ』と言われる。『みんなできているでしょう、なんであなたはできないの』と」。そうした中で、その子は空気があっても息が吸えないと言いました。

その日の放課後、職員室で実験をしてみました。「空気で満たされているのに、息が吸えないというのはどういうことか」と。そして、気付きました。息を吐かないから吸えないんです。息を吐くためには、喋ったり笑ったりすることが大切です。黙っていたら息が詰まります。空気がどれだけあっても、空気を吐けなければ、次に吸うことができないんです。喋ったら吸える、笑ったら吸える。そういうことだなと、教職員と問い直しました。

大空小学校は2006年に開校しました。大阪市で300番目ぐらいに突然生まれた学校です。突然誕生した理由は、隣の地域の大きな学校の教室が足りなくなったこと。新校舎を建てるのではなく分離独立させて、大空小学校という新校にしようということになりました。この計画は大阪市の中で20年間もの間、反対され続けてきました。理由は地域格差です。私が新任の校長で行った時、さまざまな差別があることを感じました。

貧困から、お風呂に入れずに汚れた格好をしている子どもの横を通った大人が、「臭いなお前、親はどうなっているんだ」と言いました。幼稚園の友達が母親に、「ママ、あの子はいつも先生に怒られている。あの子、ちょっと頭おかしい子だよ」と言いました。悪口を言われている親子の耳に届く距離で、です。すると、その子の母親が「大きい声で言ったらだめよ。聞こえたら怖いよ」と言って通り過ぎていきました。この言葉を受けた親子が、開校1年目に、「校区は違うけれど、なんとかして大空小学校に入りたい」と泣いて頼みに来ました。子どもが子どもを差別をしたり、いじめたりするのは、大人が行なっているからです。子どもは大人を見抜く目を持っています。

公教育の最上位の目的は、全ての子どもの学ぶ権利を保障することです。この目的を達成するためにはどんな手段でもいい。大空小学校では、全教職員で最上位の目的を合意していました。

子どもが学校に来ていない時、「担任がとても厳しい指導をするから」「いじめる子がいるから」「親が学校に来させないから」など理由は様々あります。しかし、学校の中に責任を持つポジションは校長だけなんです。もし1人の子どもが死んでしまったら、もし1人の子どもが学校に来られなくなったら、その責任は校長にしかありません。

子どもたちは、友達と喧嘩をして殴られても、先生に大声で怒られても、納得して帰ったら次の日は安心して登校します。子どもたちが納得して楽しんでいれば、放課後、保護者からクレームの電話はかかってきません。そうすると、教員は働くことが楽しくなっていきます。私はこれが働き方改革の根幹だと思います。1人の教員が頑張ったら「みんなの学校」が作れるかというと、それは大きな間違いです。チームの力がなければ、1人の子どもの命も今の日本社会の中では守れない状況なのです。

では、どうしたら全ての人が学校をつくる当事者になれるのでしょうか。私は9年間入学式で同じことを言い続けました。「学校に保護者はいらない」ということです。それは保護者に学校へ入ってほしくないということでは決してありません。保護者は、学校の門を一歩入ったら、大空小学校の260人の子どものサポーターだと言い続けたのです。サポーターの仕事はたった1つ。困っている子が困らなくなるように、そっと傍で支援をすることです。大人と子どもしかいない社会で、子どもが命を落とす、子どもが困っている、子どもが学校に行けずに苦しんでいる、そんな状態がそこかしこで起きています。多様な子どもたちが来れば来るほど、大空小学校の空気も多様になっていきます。みんなが吸える空気をどうやったら作れるか。そのためには、サポーターの力が不可欠です。転勤がある公立の学校では、子どもとの関係性がよくなったとしても、次の年にはその先生が異動になり新しい先生が入ってくるということは大いにありえます。学校の教員だけでは子どもの命も守れないんです。

学校に入ったら、保護者ではなくなりサポーターになります。そして、サポーターは自分の子どもは見ない、触らない、喋らない。実子には感情移入するものなので、私も含め、自分の子どもを親は育てられないんです。でも、人の子は育てられるんです。ここをパブリックの学校が享受しなければ、働き方改革は本当の意味で生まれません。サポーターは困っている子の横にそっと「大丈夫? 何か困っていることはある? 私に何かできる?」と尋ねる役割です。

そうした姿を見て、子どもが「校長先生、大人は二重人格だよね」と言っていました。理由を聞いたら「あの子は僕と同じことしている。家で僕があんなことをしたらママは怒るのに、あの子には『何か困っている?』と聞いている。だから、二重人格だ」と言うんですね。そこで、「家のママと、あの子の前にいるママと、どちらがいい大人?」と聞くと、「あの子の前にいるママだ」と言っていました。サポーターの取り組みは、自分の親をリスペクトする機会にもつながっているのだとわかりました。

保護者には、「サポーターになる」ということと、「大人が文句を言っていたら、必ず子どもも文句を言うようになる」と伝えていました。自分の子どもが学んでいる学校に「この学校はどうなっているんだ。あんな先生はクビだ」と大人が文句を言ったら、自分の子どもが通っている学校の空気を悪くするだけです。文句は落書きと同じで主体性がありません。だから、「文句を意見に変えよう」と伝えていました。

大空小学校は子どもが自分でつくる学校ですから、6年生になったら全員がリーダーになります。毎年、子どもたちがリーダーの条件を3つ、卒業前に5年生のサブリーダーに引き継いでいきます。実際に引き継ぎのバトンを渡すのですが、そこには<1 先生に頼らない。2 嫌なしんどい仕事は自分がする。3 文句を意見に変える。>というリーダーの条件が書かれています。子どもたちは、5年生まではどれだけ暴れていても、6年生になると見事にリーダーになっていきました。それは、私たちの指導がよかったからでは決してありません。自分の学校を自分でつくるという思いが子どもたちにあったからです。

「学校はあるものではない。学校はつくるものだ」と学校観を変えました。2006年から毎月毎月同じことを地域へ回覧してもらいました。大空小学校からの回覧板だとわかってもらえるようにブルーの色を使っていました。「こんなことに学校は困っている」「こんなことで学校はチャレンジしている」と伝え続けました。「よいこと」は何1つ発信しませんでした。困っていることオンリーです。そして、子どもの今の事実をリアルに発信しました。

子どもが、サポーターが、地域住民が、教職員が、自分の学校をつくるんです。すると、自分がつくる自分の学校になります。そして、すべての人が学校にとっての当事者になります。子どもも教職員も保護者も地域住民も人のせいにしません。目の前で困った子に出会えば、「自分は何ができるかな」と、人のせいにしないでみんなが行動します。これが「みんなの学校」です。

私たち教職員は、その学校で働いている間は風を吹かせます。私は大空小学校で、9年間、風を吹かせました。2015年の3月30日に大空小学校を去ってから、ただの一度も行っていません。理由は簡単です。過去を知る人間が、今、悪戦苦闘をしている人たちの前に行って、文句は言えても、行動はできないからです。校長が変わり、教頭が変わり、ベテランの教員が全員退職しました。他校から新しい若い教員がたくさん集まって、大空の第2ステージになりました。校長も5人目ぐらいになられていると思います。どれだけ校長が変わっても、パブリックの地域の学校が変わることはあってはいけません。もちろん、その時その時の校長のありのままの力を存分に出したらいいと思います。前例踏襲は不幸せです。ただ最上位の目的だけは守る。地域のパブリックの学校の最上位の目的は、全ての子どもの学習権を保証することです。この理念は校長が変わろうと、時代が変わろうと、その地域に学校がある限り変わりません。この最上位の目的だけをつないでいけば、どれだけ揺れても地域住民が土を耕している間は根をはることができ、復元します。教職員は風、地域住民は土です。まさに、今の大空小学校は地域住民の土が見事に地域の学校を作っています。

子どもが、サポーターが、地域住民が、教職員が、4本の柱で「みんなの学校」を作っていましたが、地域の人が「今は5本の柱で作っているよ」とメールをくれました。5本目は卒業生です。彼らは20歳を超えていますから、大人になって社会をつくり始めています。卒業生が地域住民として大空小学校を作っている状況が生まれているそうです。これが持続可能な「みんなの学校」づくりです。

全国的に、コミュニティスクールもどんどん増えてきています。でも、コミュニティスクールをつくることが目的になれば、子どもは道具になります。コミュニティスクールはあくまでも手段。目的は地域のどんな特性を持った子どもも当たり前に通える学校になることです。地域でいかに持続可能なみんなの学校をつくるかが大切な視点です。

個人のウェルビーングと社会のウェルビーングの重要性をOECDは述べていますが、それはつまり、自分にとってもよい、学校にとってもよい、Win&Winの関係性を作っていくことだと思います。「Give & Take」の関係から「Win&Win」の関係になっていくのです。だから、「できる人ができる時に無理なく楽しく」が合言葉です。子どもと地域の人が顔を知って名前を呼び合える関係になるきっかけづくりとして学校は重要な場です。この関係性がなかったら、親に殺されてしまう子どもや、家から出してもらえない子どもの命は守れません。子どもたちの中には、地域の方に「先生に言ったら、またママに知られて叩かれるから……」と打ち明ける子がいるんです。地域の方と子どもは斜めの関係を築くことができます。

子どもから聞いた困りごとを職員室に持ってきて、「どうしよう?」「誰が動く?」といった作戦会議を毎日のようにしていました。大空小学校の職員室では色々な大人が、いつも困っている子の話をしていました。その環境を見ていて、卒業生が「私は何も迷惑をかけていないし、困っていないし、ちゃんとやることをやっていた人間だった。でも、自分が失敗していないから、失敗したらどうしようという不安はいつも抱いていた。だけど、不安を感じたら職員室に行くようにしていた。職員室に行ったら、いつも大人が『どうしたらいいかな?』と相談し合っていました。たとえ自分が失敗しても、職員室に行ったらみんなに絶対助けてもらえると思えた。これが大空小学校で学ぶ安心感だった」と言っていました。

教員は、すべての子を同じサイズのスーツケースにおさめようとしますが、スーツケースに入らないサイズの子はいっぱいいます。ふろしきであれば、いくらでも子どもや時代に合わせて、つなぎ合わせることができます。校長のふろしきはこんな大きさで、教職員のふろしきはこんな大きさで……と、つなぎ合わせていけばいくらでも広がります。その上で、どのふろしきだったら乗っていいかを決めるのは子どもなんです。

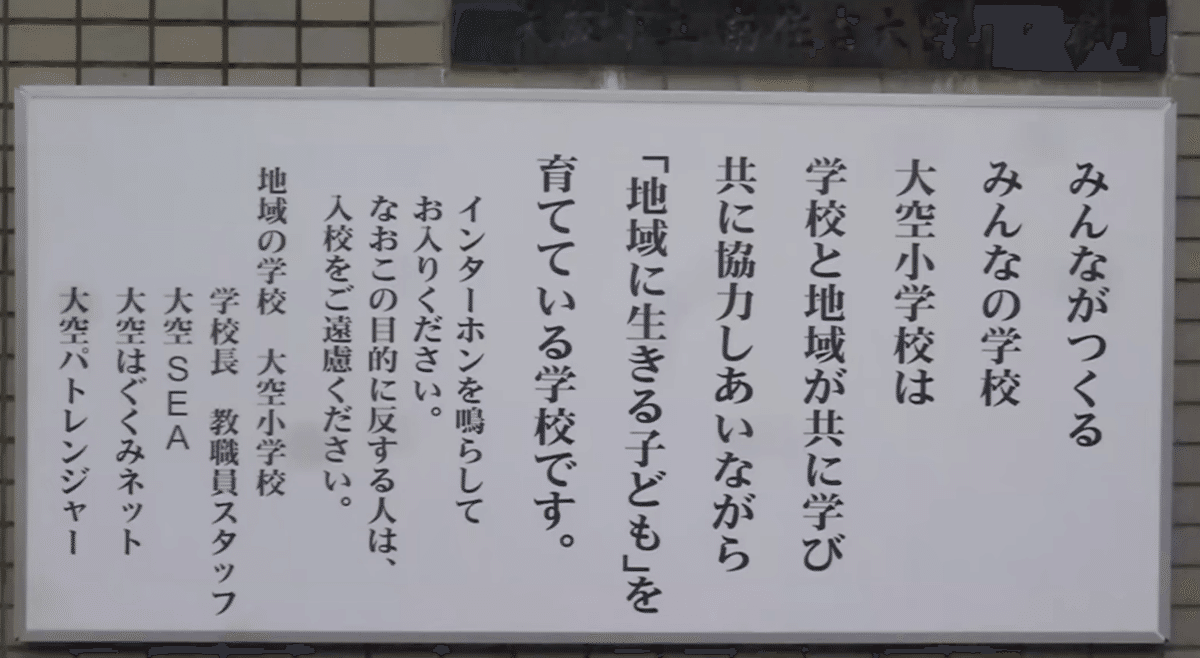

大空小学校の通用門のコンクリートの壁に下記の看板をみんなで掲げました。そこには「学校と地域が共に学び」と書いています。「共に」には、「違いをリスペクトし合って、対等な関係性に」という意味が込められています。今もこの看板は脈々と大空小学校で受け継がれています。

私は教員に不可欠な力は、「人の力を活用する力だ」と公言していました。これまでは学級経営力、授業力、子ども理解力、こうしたことが教員に問われていました。しかし、これは教員を主語にした学校づくりの時代の話です。現在は300人の子どもがいたら、300通りの正解を子どもが持っています。300通りの正解を、1人分の価値観しか持っていない教員が、自分の指導力を高めたところで、どうやって保証できるのでしょうか。「そんなことは無理だ」と大空小学校では全員で合意しました。人の力を活用する力とは、新任が無理だと判断したらベテランにバトンタッチする、ベテランが無理だと判断したら新任にバトンタッチする、自分には無理だけれど校長とは安心して過ごしていると思ったら「校長出番です」と呼びに来る、そして教員では無理だと思ったら地域の人に相談をする、ということです。

私は校長として教員に評価を突き付ける立場にありました。「人の力を活用する力を付ける」ことができた教員は大空小学校では全員合格です。しかし、ある時、教育委員会が「教員評価は相対評価にしてください」と言ってきました。「どうぞ大空小学校に来て、子どもの事実を見ていただいて、それでも評価のやり直しをしろと言うのであれば、私は真摯にやり直しをします」と伝えました。教育委員会の方が、1日大空小学校に来て、学校中を見てくれました。最後に校長室に寄って「納得した」と言い、帰っていきました。

人の力を活用する教員になっていくには、まずは職員室改革が必要です。職員室が、「困った」「助けて」「これが上手くいかない」といった弱みを吐き出せる雰囲気になっているか、という点から見直していきました。今振り返ると、働き方改革は職員室改革だったと思っています。

以前は、暴れている子どもに対して「暴れたらダメ。我慢しなさい」と伝えていたんです。それでも、子どもは暴れ続けるんです。しかし、暴れている子の横に行って「大丈夫か?」と言ったら、暴れるのをやめるんです。友達を殴っている子がいたら、これまでは殴られている側に「大丈夫か」と言っていました。しかし、殴っている子に「大丈夫か」と言うと、大人と殴っている子との関係性を周りの子どもが見て、「あの子は殴っているけれど、本当はあの子が困っているんだな」とわかるようになります。すると、「大丈夫か」「困っているやろ」「私にできることある?」という私たちのその言葉を子どもが真似し始めるんです。

教員というリュックを背負い続けていると、子どもとの関わりに限界があります。しかし、先生という商売をしたいのならば、まずは1人の人として目の前の子どもをリスペクトして接していくことが求められます。1人の大人としてであれば、子どもに対して違う言葉が出てくるはずなんです。

「みんなでなんとかしようと思う」、それだけでみんなの学校は作れます。「目的」と「手段」を混同してはいけません。そして、子どもが主語の学校づくりを問い続けるんです。「主語が子どもの学校になりました」なんて、9年間、最後の最後まで私は言えませんでした。私たちは問い続けるだけなんです。

「すべての子どもにとって不可欠な力」を言語化し、上位目標に置くことも大切です。さらに、「違い」を「対等」に子どもと子どもをつなぐこと。これにより、「みんなの学校」にしていくことは、明日からでもできます。大空小学校の子どもも大人もいつもそう言っています。

大人がいつも手をつないで笑っている。そんな学校が一番子どもの安心につながります。問い続ける大人になっていきましょう。子どもは大人の行動をいつも見ています。

委員による意見交換(敬称略)

■校長がヒエラルキーをなくしていく

よく言われると思うのですが、講演の後などに「それは木村さんだからできたんでしょう」とそういう反応をする方に対して、どういう返事をしているのでしょうか。(議長 大谷真樹)

おっしゃる通り「木村だからできたんだ」とよく言われます。でも、そんなことを言っている大人を子どもはどう見ていると思いますか? 先生が子どもたちに「あの子だからできる。だから、あなたはできない」と言っているのと同じですよね、と伝えます。もし木村泰子という校長に素晴らしいリーダーシップがあって「みんなの学校」をつくったと、そんなふうに私を評価したとしたら、私はどんなに素晴らしい人間なんでしょうね。洗脳者に近いじゃないですか。「校長1人がやらなければいけない」「校長はしっかりしないといけない」と思われているけれど、私は大間違いだと思うんです。大空小学校の教職員や子ども、地域の方に聞いてもらったらわかりますが、「9年間で誰が一番失敗をしてやり直しをしたか」と尋ねたら、「校長だ」と言うと思います。私は自分が失敗してできなかったことを、必ず毎朝「昨日こんな失敗をしちゃって。どうしたらいいと思う?」と職員室で投げかけていました。そうすると、「校長がこの程度だから、私が失敗しても大したことない」と教職員は思うじゃないですか。これが学校の空気になっていくんです。校長と教員との関係性が対等ではなく、格差があったとしたら、絶対に子どもも子ども同士で格差を付けます。(木村泰子)

「本当に対等な関係を作り上げていく」ということについて、教育現場だけでなく、指導者やリーダー、政治家など一見力を持っている側の方がよほど気を配らないとヒエラルキーの関係性はできてしまうと思います。「校長たるもの威厳を持って接しなければいけない」と思っている人たちにどんなメッセージをお持ちですか。(京都芸術大学・社会構想大学院大学客員教授 本間正人)

まずは「楽しい?」と聞きたいです。そうした方々は、「校長は立派でいなければならない」と、誰かに決められていると思い込んでいると思うんです。学校は戦後の教育を引きずっています。だから、「教育委員会の言うことは何でも聞かないといけない」、文科省が「1週間の半分は特定のニーズがある子は通常学級から抜き出し特別支援学級で過ごさなければいけない」と言えば、そうしなければいけないとみんな思います。子どもは大人を見ていますから、従うだけの大人にはなりたくないと子どもは思います。

学校は、「教育」という言葉を引きずってしまっているのだと思うんです。教育は目的でも手段でもなく、ただの結果ではないでしょうか。学校は自分とは違う他者と学び合う場です。残念ながら、授業の前に「起立、礼」と号令をかけて「お願いします」と言ったり、授業終わりに「起立、礼。『ありがとうございました』」というような学校はまだまだたくさんあります。ある時、中学生に「今、誰に『ありがとうございました』と言ったの?」と聞いたら、「え、先生に」と言っていました。「自分たちで学び合いをしていたのに、なんで先生にお礼を言うの?」と聞いたら、「これがなんか慣習なんですよね」と言っていました。そんな環境は本当にどうにかしないといけないと思います。

大空小学校では、教えるプロから、学びのプロに変わろうと教職員みんなで言い合っていました。学びのプロと教えるプロは、全然立ち位置が違います。何が一番違うかというと、楽しさが違うんです。教えるプロになっている間は楽しいなんて思えない。でも、先生たちが学びのプロになって、授業で「今日の課題はこれ。一緒にやってみよう」と楽しんで学んでいくと、誰も座っていないし、みんな話しているし、みんな立ち歩いているけれど、みんなが授業に参加している、そんな時間をつくっていけるのです。(木村泰子)

■常に問い直し続けていくこと

変わることが怖い先生は多いのではないかと思います。変わるには柔らか心と勇気が必要ではないでしょうか。木村先生がおっしゃった人を頼りにする、人の力を活用する、そういう力を持つことは、すごく大事なことです。そして、難しいことでもあると感じています。どうしたら地域の力を借りながら、子どもに寄り添う人、共に学ぶ人の輪を広げていけるのだろうかと考えていました。(特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長 生重幸恵)

校長会からバッシングを受けながらも、「私はみんなの学校をつくる」と表明する校長先生方が増えてきています。その「点」が増えて、そこにフォロワーがついて、そのフォロワーがまたフォロワーを作って、チマチマだけれど広がっていきます。3分の1が変われば、絶対に社会が変わる。だから、その3分の1が変わるまで行動し続けていこうと思うんです。

校長は教育委員会、保護者、地域、教職員からの突き上げが全部自分のところに来る存在です。だから、苦しくなります。校長がこれまで受けてきた教育は全て他者評価でできている。だから、それらの突き上げは非常に辛い。

校長は学校の最後の砦だと、昔から言われてきました。自分の学校を守ることが最後の砦だと思わされているから、保護者が相談に来たらモンスターにして帰してしまいます。教育委員会に何か言われたら、「いい学校ですね」と言ってもらいたいと思います。これは他者評価にどっぷり浸かってきたことに由来しています。しかし、校長が最後の砦だといわれるのは、自分が働いている学校の中で、一番困っている子は誰かを理解し、その一番困っている子の最後の砦となるということです。ここさえ外さなければ、心配している周りの評価なども結果的に全部付いてきます。(木村泰子)

運動会の入場行進や集団活動をやめてほしいという気持ちがあります。そこで学校がつまらなかったりつらい思いをしたりする子がいるということを自覚してほしいんです。さまざまな自治体の先生に話を聞く中で、「揃っていたほうが美しいでしょう」というコメントも返ってきます。しかし、その隣には「みんな違ってみんなよい」と貼ってあったりする。「どちらなんだ」と混乱しますよね。

そして、特別支援のことについて、私たちは今まで不勉強だったと感じました。特別支援学級の在り方は青森県もよく考えていかないといけないと思いました。私は長らく中学校にいましたが、特別支援の子が小学校5年生の算数のプリントに取り組んでいたりするんです。これは本当にその子がやりたいことなんでしょうか。授業時間の50分間がもたない子がいたら、20分でもいいのではないかとも思いました。特定の子どもを「特別支援」と大人が区切ってしまっては、子どもたちが互いにリスペクトして学校の中で暮らすことが難しくなるのではないでしょうか。(副議長 森万喜子)

「子どもの事実から 人権を視点に」というテーマはまさにそこを問い直してほしくて設定しました。現在は障がいのある子どもに対して、「どんな大人になりたい?」「何を学びたい?」「学校に来てどんな自分になりたい?」といったことを聞こうとせずに、大人が勝手に決めてしまっています。そして、ここが不登校、自殺、いじめの増加の原因となっています。保護者のモンスター化も若い先生がどんどん辞めていく現実も、そこを問い直さなかったら変わらないと思います。

行進で全員が軍隊みたいに歩いている入場行進を見て「うちの学校はすごいな」と評価をする保護者がまだいらっしゃいます。だから、学校が変えにくいということもあるかもしれません。一糸乱れぬ行動が必要かどうかを問い直す時の視点は常に1つです。学校の全ての子どもがこの行動を取ることができるかどうか。重度の知的障がいの子がいて、みんなと一緒に歩けないからその子を除外して入場行進をする学校があったとしたら、果たしてそれはいい学校でしょうか。気付いた人間がまず「目的は何ですか」と問い直しをしていく必要があります。思っているだけでは世の中は変わらないので、気付いた時点でまずは行動する。こんな大人を増やすことしか、子どもを守る術はないと私は思っているんです。

問い直しは誰も責めません。問い直す主語は自分だから。そうなると、気付いていく人はたくさんいます。

他者評価で大人になった人間は常に他者評価を気にするようになります。しかし、全ては自己評価だと思うんです。要は自分のことを自分で評価できるということ。小学校1年生から自分で「この力はついているかな」「これはどうかな」と、自分の目標に対して評価していく力こそ大事ですよね。(木村泰子)

■対話をツールに共に変化に臨む

市町村教育長や首長などへのメッセージをお願いします。(議長 大谷真樹)

トップダウンでことが済まされたり、本音を語ってもらえなかったりするトップはすごく不幸だと思うんです。「この件について、もう1回問い直しませんか」といった本音を語り合える環境がどれだけあるかがトップのウェルビーングにつながるのではないでしょうか。その際のツールは対話です。今の時代、「たった一つの正解」はどこにもありません。「こうすればこの地域に暮らす人たちがみんな幸せになれますよ」と思っているリーダーがいたら、今すぐ辞めた方がいいと思います。絶対的な手段はどこにもないのですから。自分がこの自治体を誰1人不幸にならないようにつくるぞ、という思いを持つ住民がいかに育つかが大切ではないでしょうか。そして、そうした人たちと、どんどん手をつないでいきましょう。(木村泰子)

▼木村泰子先生関連書籍はこちら▼

【青森県教育改革有識者会議「こどもたちの幸せを考えるラウンドテーブル」のnoteのフォローをよろしくお願いします!】