【第12回】青森県教育改革有識者会議実施内容まとめ〜学習指導要領改訂を二度担当した合田哲雄 文化庁次長が語る教育改革〜

2024年3月5日に、第12回青森県教育改革有識者会議が開催されました。本会議では、青森県教育改革有識者会議 顧問の合田哲雄氏(文化庁次長、元文科省初等中等教育局教育課程課⻑・財務課⻑)にご講演をいただき、その後、委員による議論がなされました。

▼第12回会議はこちらの動画でご覧いただけます▼

本記事では内容を一部抜粋して掲載しておりますので、ノーカットでご覧いただける動画も併せてご活用ください。

はじめに(大谷真樹議長)

本会議から、1月に提言をさせていただきました。我々はこれで終わりではなく、まさにここからがスタートだと考えています。青森県教育改革有識者会議は来年度も継続し、教育について検討を進めていきます。

本日は、顧問である合田さんから我々に対して様々なメッセージをいただければと思います。合田さんは文部科学省の初等中等教育局教育課程課長として、前の学習指導要領の改訂にも関わられました。そうした意味で、多様な視点から、これからの青森県の教育に対してアドバイスをいただけますと幸いです。

合田哲雄顧問(文化庁次長、元文科省初等中等教育局教育課程課⻑・財務課⻑)ご講演

【プロフィール】

1970年生まれ、岡山県倉敷市出身。1992年に旧文部省に入省。初等中等教育局教育課程企画室長、NSF(全米科学財団)フェロー、高等教育局企画官、初中局教育課程課長、同財務課長、内閣府・審議官などを経て、2022年より現職。兵庫教育大学客員教授、東北大学講師。2008年、2017年の学習指導要領改訂を担当。東京都目黒区立の小学校(3年間)、中学校(3年間)でPTA会長を経験。共著に『学校の未来はここから始まる』(教育開発研究所)、単著に『学習指導要領の読み方・活かし方』(教育開発研究所)がある。

提言書を実現する上での壁とそれを乗り越える思考

私が今日この場でお話しをさせていただく背景は2つあります。1つ目は、宮下知事とは同じ霞ヶ関のメンバーだったという縁があり、むつ市長でいらした頃から何度かお伺いをしてきました。2つ目は、2度の学習指導要領の改訂や初等中等教育局の財務課長として学校の働き方改革などを担当させていただいてきたこと。そうした背景から、お呼びいただいたのではないかと理解しています。

私は今日お集まりの先生方のように、教育実践者ではありませんし、学校管理職としての経験もございません。そのため、実践的なお話をさせていただく力はありません。また、提言につきましても、当代随一の教育関係者の皆様が練りに練った政策提言ですから、素晴らしい内容だと思っています。

こうした状況で、私があえて申し上げることができるのは、これまで黒子として様々な教育改革のいわば攻防を間近にしてきた立場から、提言を実現する上でどういう壁があり、それを乗り越えるにはどういう思考が必要かということではないかと考えています。

教育分野ほど、議論の土俵が割れている領域はないと思っています。中教審の会長で京都府の堀川高校の校長でいらした荒瀬克己先生は「こどもたちの学びも教育行政も内発のための外発だ」とよくおっしゃいます。

学びや教育は、「自分たちが担っていくんだ」という思いがないまま、トップダウンで動かそうとしても空回りするだけ。一方で、「内発神話」と申しますか、「こどもたちがその気にならなければどうしようもないんだから」といってほったらかすと低迷をします。私はこれらどちらも間違えていると思っています。重要なことは、「内発のための外発」をどう仕込んでいくのかということです。

2024年度政府予算は、一般歳出から国際費と地方交付税交付金を除いた政策経費は67兆円です。そのうち、実に56%が社会保障関係費で、教育の予算は5.3兆円となっています。内訳としては、小中学校が2.3兆円、高等教育が1.8兆円、科学技術が1兆円、私が今担当してる文化庁は1,000億円です。

56%の37.7兆円の社会保障費は、年々増えている構造となっており、押し寄せてくる壁を何とか押し留めながら教育費を確保しているという状況です。すなわち、人生前半の社会保障を重視するのか、後半の社会保障を重視するのかという議論になっているといえるのです。

「こどもたちのために教育の充実を」と申し上げると、「いいんじゃないか、素晴らしい」といっていただけます。しかし、「自分の懐が痛まないならば」という留保条件がある方は少なくありません。

私が好きな橘玲さんというコラムニストの方が、「教育問題に関心を持つ親はいない。なぜならば、全ての親は自分のこどもの教育だけに関心を持っているからだ」と指摘しています。私もPTA会長を6年間経験する中で、その通りだと実感しました。ただ、教育で難しいのは、保護者のこどもに対する愛情が原点ですから、これを否定するわけにはいかないということです。ここに公共政策としての教育政策を成立させなければならないという、本質的な難しさがあると私は思っています。

教育外からは、「教育界は閉鎖的でぬるま湯だ。競争原理を導入して質を向上させろ」といった声があがります。また、「俺の時代は1クラスに60人いて切磋琢磨してよかった」といった暴論をおっしゃる方もいます。さらに、「日本の教育は悪平等だ。もっとエリートに投資すべき」という方もいらっしゃいます。

また、教育内では、「◯◯高校の△△先生だからできるんだ」「教師のみが人格の完成を担っている。営利目的の企業とは連携できない」という議論に遭遇することもあります。

意見や視点の違いに関しては、とにかく対話を重ねるしかないと思っています。対話において重要なことは、「何をするか」ということよりも、「何のためか」ということです。

理解が解決を保証するわけではないが、理解なき対峙は不毛である

大学の先生が、「今年の新入生は書く力や調べる力がない」ということをおっしゃることがあります。しかし、そもそも我々大人が彼らや彼女たちが持っている学びの原点になる問題意識や怒り、憤り、違和感などを引き出してこなかったのではないかと思うのです。こどもたちからすれば、授業中は大人しくしている方が楽です。見過ぎ世過ぎのためにその方がよいと思わせてきた責任は、大学の先生も含む我々にあるということです。

あるいは、「今年の新入生は基礎学力がない」という言葉も耳にします。では、その基礎学力は一体何でしょうか。「基礎学力とは何か」という問いは、自立して思考するために必要な共通性は一体何かということです。

大学には学習指導要領はございませんが、日本学術会議が10年以上前に参照基準を作っています。そこには、大学で言語文学を学ぶ意義とは、「職業生活上の意義」や「市民生活上の意義」、「人生においての意義」があると示しています。なかでも、市民生活上の意義である、「誰からも支配されず誰も支配しない、他者との対等な関係を構築する」ための言語文学という一文については全くその通りだ思います。

「大学のカレッジ・レディネスとは何か」ということをきちんと対話して共有をし、それぞれに責任役割を果たしていくことが必要だと思います。香川大学の小方直幸教授は、「理解が解決を保証するわけではないが、理解なき対峙は不毛である」とおっしゃっています。

私自身は、こどもたちがアイデンティティと発想で次世代を切り拓き、クリエイティビティ(創造性)やフェアネス(公正)、ディグニティ(尊厳)が両立する民主的な成熟社会の基盤として教育があると考えています。

対話の共通の土俵は何か?

共通の土俵に乗るためには対話が必要ですが、共通の土俵とは一体何か。NPO法人カタリバの今村久美さんの『NPOカタリバがみんなと作った 不登校ー親子のための教科書』という本の中で、「不登校は誰がなってもおかしくない」と伝えています。

それから不登校の増加は、こどもたちからのアラートでもあると伝えています。従来の公立学校教育が大船だったとしたら、今は遭難しようが沈没しようが自己責任であるという小舟化する社会の中で、小舟に乗れる人、乗れない人がいる状況があると綴っています。下記、一部抜粋です。

<親は、『自分の育て方が悪かった』なんて思わなくていいし、先生たちは『教師失格』だなんて思わなくていい。社会に歪みがある以上、犯人探しはこのあたりで終わりにして、みんなで考えていくしかないと思うのです。(中略)今、まさに変化の波が来ているのではないでしょうか。アラートを発してくれているこどもたちを課題解決のパートナーとしてとらえながら、自分たちの在り方を考え直し、みんなでつながり直す。そんなチャンスが来ているのではないかと思っています。>

私は先ほどご紹介をいただいたように、2008年と2017年の2度、学習指導要領の改訂を担当しました。その際、非常に揺蕩い思いがありました。悩み、苦しみました。そして、その思いは社会構造の変化の中で増幅していると感じています。

教育基本法第5条第2項には、「義務教育の目的は社会的な自立と国家社会の優位な形成者に必要な基礎的な資質能力」と書かれています。つまり、国民への公教育で求められているのは、社会的自立とデモクラシーという観点だと私は理解しています。この社会的自立とデモクラシーの観点から、今村久美さんがおっしゃる「変化の波」について考えていきたいと思います。

パブリックな場でこうしたことを申し上げるのは誠に申し訳ないのですが、私自身は公共政策の議論の背景に個人的な経験を踏まえた思いがあったと感じています。

率直に申し上げますが、大都市圏の私立の中高一貫の方々と私とでは随分認識のずれがありました。同じような社会階層の同じような学力の同性と6年間過ごしてきた方々にとって、社会の分断や格差は国内の問題ではなく、遠い国々の問題であるという感覚があります。

しかし、私は倉敷市で公立の小中高校と過ごしていく中で、家にお風呂のない子もいましたし、お風呂が外にある子もいました。親から虐待を受けているだろうなと思われる子もいました。そうした場所で過ごしてきた私と大都市圏の私立中高一貫の出身の方々とでは、かなり認識が違います。大都市圏の私立中高一貫の出身の方々に共通するのは、先生にあまり感謝をしていないということです。自分が優秀でここまできたのだから、先生にはお世話になっていないという認識なのではないかと思います。また、ダイバーシティという捉え方が極めて抽象的です。

では、私自身はどうなのかといえば、学校教育に対する違和感と感謝という非常にアンビバレントな思いを抱えてきました。

私の父親は学生運動に没頭して、高校や大学院を中退。小さい頃の私にも、「学校の先生は親切そうにしているけれども、最後は権力者の側につくのだから信頼するな」と言い聞かせていました。そのような背景もあり、私は小学校低学年では、学校にカバンを持っていかない、授業中は1人でフラフラ歩くという状態で、先生からは問題児として見られていました。

小学校3年生に上がると、担任の小宮先生が私を毎放課後残して、「学校とはどういうものなのか」ということを教えてくれました。今振り返ると、「いずれあなたは社会に出たら質の高い意志決定をしなければいけない。そのために、便宜上、教科に分節をして学ぶことが必要とされている。私は教科書であなたに見方・考え方を教え、あなたはノートを取って理解して、それをペーパーテストでアウトプットする練習を積む。このサイクルが学校だ」ということを、毎日丁寧に話してくださっていました。

続いて、小学校5・6年生の担任の河合先生は、6年生の時に「10年間飛び級してみなさい。大学生は22歳で卒業論文を書くが、君たちは12歳で卒業論文を書いてみよう」と挑発をして、その挑発にのったのは私だけでした。結果的には、『聖徳太子の研究』という原稿用紙100枚の卒業論文を書いて提出しました。

中学校に入ると非常に苦しい思いをし、好きな教科には打ち込むけれども、嫌いな教科は全く勉強しないという、学校の先生が最も嫌いなタイプの子になっていました。特に、先生の教え間違いを厳しく指弾するようなこどもだったので、本当に嫌われていたと思います。ただ、中学2年生のMs.野瀬(自分のことを絶対にMs.と呼ばせる素敵な先生でした)は、1980年代以前に「遠くない将来、冷戦の壁は崩壊する。そうなると、ヒト、モノ、カネ、時間、情報、全てが東西で流通するようになる。日本の社会は構造的に変わる」ということを、英語の授業の時間に突然言い始めました。私は椅子を飛び上がるほど驚いた記憶があります。当時国内でそんなこという人はほとんどいなかったと思いますが、彼女は英語の教員として様々な文献に接していたので、そうした見方ができたのだと思います。その時に、「教科はすごいな」と思ったのを覚えています。

高校2年生の一色先生も、A3版1枚の紙にその時代の政治史、社会史、外交史、生活史を全てまとめ上げ、歴史の因果関係や相互作用を説明するという素晴らしい授業をしてくださいました。私たちは、「一色教授」と呼んでいました。

私自身は、公立学校の中で非常に恵まれた環境であったと思います。私にとって、家庭からの自立に学校が不可欠であり、つまり大舟としての公立学校は私においては機能していたのです。また、先ほど申し上げたように、多様な背景と関心、特性を持った集団での経験は、今の私にとって官僚としてのアドバンテージになっていると思っています。

ただ、大きな違和感を抱えていたのは、ここで名前をあげた先生以外の先生からは相当嫌われていましたし、好きを諦めさせて嫌いを強いて総得点を上げるゲームに私は最後までなじむことができませんでした。

また、運動会や体育祭の一糸乱れぬ入場行進のための練習が本当に大嫌いでした。2019年の「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」では、「地域や保護者の期待に過度に応えることを重視した運動会等の過剰な準備」をやめるよう文言を入れました。

様々なシーンで、「なぜ一糸乱れぬ入場行進が必要なのか」「あれはこどもたちにとって、どのような意味があるんだ」ということをしつこくしつこくしつこく聞いたところ、最後には「OBの校長先生が来て、今年の運動会はたるんでいると言われるのが嫌なんです」といった本音が出てきたんです。結局は大人の都合ではないかと、私は激怒しました。

私の場合は、不登校になる要素はたくさんありましたが、違和感よりも感謝の方が大きかったので、そうはならずに今に至っているということだと思います。

違和感の歴史的背景

学校教育への違和感には歴史的な背景があります。152年前の教育について司馬遼太郎さんは『坂の上の雲』で、

<社会のどういう階層の、どういう家の子でも、ある一定の資格を取るために必要な記憶力と根気さえあれば、博士にも官吏にも軍人にも教師にもなり得た。この時代の明るさはこういう楽天主義から来ている。>

と書いています。

記憶力と根気さえ示せれば人生は変えられるという希望は、学校を輝かせていたと思います。

ただ、『坂の上の雲』の時代の成功体験と慣性とは裏腹に、東井義雄先生が『村を捨てる学力』『村を育てる学力』で指摘していますが、記憶力と根気による学びは、試験時間内に問題を読み、理解し、正解を書くという極めて歪んだ能力偏重につながっていきました。人間には様々な才能があるけれど、その中で教育は「読むこと」と「書くこと」に偏重してしまったのです。152年前はそれが最も正確に人の能力(記憶力と根拠)を把握する手段だったからだといえるでしょう。

現在は、テクノロジーの進化によって状況がさまざま変わってきています。ご存知の通り、「試験時間内に問題を読み、理解し、正解を書く能力」は、Chat-GPTにあざ笑われるかのような状態にあります。また、デジタル化によって、同調圧力と正解主義が極めて蔓延しています。お伝えした通り私は相当変わり者のこどもでしたから、「よくいじめられませんでしたね」と言われるのですが、その一因として「スマホがなかったから」ということも大きいと思います。どんなに学校では引かれていても、家に帰ると自分の世界が待っていました。さらに、デモクラシーが機能不全を起こしているということもよく指摘されています。

また、「記憶力と根気の限界」も明確になってきていると思います。デジタルハーツという会社におられた元経産官僚の畑田康二郎さん(現・将来宇宙輸送システム株式会社代表取締役社長)は、エシカル・ハッカーに必要なのは「雪原で白兎を見つけることができる力」だとおっしゃっています。ゲームのバグを見つけるゲームのデバッグという仕事には、「普通の人が気にならないちょっとしたズレや差が気になって仕方がない」という性分が必要だそうです。

例えば、試験問題が配られた時に印刷のちょっとしたズレが気になって仕方がないという性分では、これまでの選抜においてはマイナスでしょう。試験問題が配られると、どこに高得点が埋まっているかを瞬時に判断し、それ以外の情報はすべて切り捨てる訓練を重ねた者が勝者とされてきました。しかし、こうした「勝者」とされてきた人たちは100人かかっても、エシカル・ハッカーとして日本の情報セキュリティは守れません。現在、普通の人が気にならないちょっとした違和感が気になる子は、社会ですごく辛い思いをしていることが少なくありません。そのため、デジタルハーツでは正社員の半分以上が引きこもりか不登校の経験があるといっていました。

DVDレンタル会社だったNetflixが、なぜコンテンツ産業の覇者になったのか。西山圭太さんは『DXの思考法』で、「レイヤコードは社会や生活、意識を変える」といっています。OSにインターネット、データ解析というレイヤー構図が積み重なることによって、工業化社会におけるピラミッド型の組織構造は不要になりました。求められてるのは、我が社や我が業界という発想ではなく、「事柄を抽象化して他の業界や他の会社のリソースを使ってでも新しい価値を生み出していくということである」と伝えています。私は西山さんに、「このDXの思考法というのは一言で言えば、『人のふんどしで相撲が取れる力』ですね」といって、「そうです」と頷いていただきました。

イノベーションを起こすヒント

こうした話をすると、サイエンスに強いトップエリートの話でしかないと思われるかもしれませんが、そうではありません。他に4冊の書籍を紹介させていただきながら説明をしたいと思います。

イノベーションやクリエイティビティがあるということは、要するに「ひらめきやすい人」だということです。和光大学の心理学者の阿部慶賀先生が『コミュニティ・オブ・クリエイティビティ』という本で、心理学でひらめきやすい人というのは、初めから偏見を持たない、柔軟に考えを改めることができる、自分の誤りを適切に見直せる人だとおっしゃっています。

<例えば、父親が一人息子を連れてドライブに出かけた。ところがその途中で父親がハンドル操作を誤り、電柱に衝突する大きな事故を起こしてしまった。父親は即死、助手席の息子は意識不明の重体となり、すぐに病院に運ばれた。外科医が手術室に入り手術台に寝かされたこどもを見るなり、「この子は私の息子だ」と言って驚いた。>

私はバイアスに満ちた人間ですので、この文章を読んだときに複雑な家庭の子なのではないかと、思いました。それは外科医は男性だというバイアスがあるからです。しかし、この外科医は女性だというふうに読めば、この文章には何の引っかかりもありません。日本では女性の外科医が5%しかいない状況だそうで、そのイメージが刷り込まれ、外科医=男性というバイアスが生まれているのでしょう。実はこの話をした先生が、こどもたちに出題したところ、引っかかる子が少なかったといっていました。「それはテレビドラマ『ドクターX』のおかげだ」とも続けていました。

続いて、インクルーシブの観点から『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育』からの示唆をお伝えします。社会が目まぐるしく変化していく中においては、「これがインクルーシブ教育だ」と固定化するのではなく、変化に合わせて常に教育システムをアップデートすること、そのプロセスそのものがインクルーシブ教育だと伝えています。さらにいえば、インクルーシブ教育では、通常の教育の枠組自体をインクルーシブにしていく議論が欠かせないと、インクルージョン研究者の野口晃菜氏をおっしゃっています。

また、私は公教育にはデモクラシーという観点は不可欠であると思っています。今、強く教育関係者にお勧めしている一冊が、宇野重規先生と若林恵氏の対談集である『実験のデモクラシー』です。

アメリカのデモクラシーを書いたトクヴィルがジャクソニアン・デモクラシー下のアメリカにおいては、銃と印刷と郵便というテクノロジーが平等化で自由をもたらし、しかしそれと同時に分断をもたらしました。これは現在と同じ状況だと思います。この分断を乗り越える発想が「プログマティズム」であると、宇野先生は指摘しています。つまり、フランス革命のように単一の絶対的意志や理念ではなく、多くの主体が間違ってもいいからまずは行動してみるという意味での実験のデモクラシーが重要なのだと伝えているのです。デューイが「多様な他者と協働するための技法を学ぶことが公教育の柱だ」といっているのはこのプログマティズムの観点からであろうと私は考えています。

私は学校は安心して失敗を重ねることができる数少ない、極めて重要な社会性を育む場所だと思っています。決して、152年前の『坂の上の雲』の時代のように、1つのゴールから必要な能力や人材を選別する場ではありません。全員が、自分の力の及ぶ範囲内で何らかの実験をして、それに何の意味があるかについては後から考えればいいという意味でのプラグマティズムが不可欠だと私は思っています。

マシュー・ウィリアムズという方が『憎悪の科学』という本を書いています。この方はどういう条件が揃えばヘイトクライムが起こり、それをどうしたら防ぐことができるかを例示して、憎悪をなくすためのステップを紹介しています。私が存じ上げている志のある先生方はまさにこういったことを日々学校で実践していらっしゃると感じています。

1月2日の日航機の事故の際に、乗員が整然と避難したことは、一糸乱れぬ入場行進を練習したからではないと、私は思っています。「金持ちだから早く降ろせ」「○○会社の重役だから一番に降りる」といったことを言う人はおらず、集団には様々な背景を持ち、多様な思いや関心、特性を持った人がいるけれども、皆で1つの社会を構成している、という感覚を醸成している日本の公教育が機能しているからこそ、極限状態の中でのあの行動につながったのではないかと思います。

憎悪をなくすための1から7のステップは下記の通りです。

<①(憎悪を煽る情報は)誤報であると認識する、②異なる他者に対する自分の予断を疑う、③自分と異なる人と接触する機会を避けない、④「他者」の立場に立って考える時間を持つ、⑤分断を招く出来事に惑わされない、⑥フィルターバブルを破壊する、⑦私たち全員が憎悪行為の第一対応者になる(見て見ぬふりをしない)>

これらを、日本の先生方が丁寧に、丁寧に、教えてこられたことが1つの成果なのではないかと思っています。だから私は、日本の学校教育の底力を心から信じています。

格差や分断を乗り越える社会的合意

今後ますます格差や分断を乗り超える社会的な合意を作っていくことが重要になります。下記の図のように、意見Aと意見Bを重ね合わせていくと、「やり方は違うけれども目的は一緒である」という重なり合う部分が見えてきます。つまり、原理原則があって、そこに議論を合わせていくのです。世の中は白か黒かということはありえません。日本のメディアはそういった議論が好きですが、白か黒かということはなく、大概の問題はトレードオフなのです。

トレードオフの典型が教育界です。下記の図は、OECDのPISA2022の結果です。縦軸が成績(習熟度)。横軸が社会的な構成(社会的な背景が成績にいかに影響を及ぼしているか)です。右にいくほど、社会的な背景が成績に影響を及ぼしてない。左にいくほど及ぼしているということを示しています。日本は丸く囲っている部分に位置しています。これを見ると、成績と社会的な構成を両立させている極めて稀な国だということがわかります。例えば、シンガポールは日本よりも成績は上ですが、社会的な背景が成績により強く影響を及ぼしているという状況が見てとれます。人によっては、日本もシンガポールのようにしていくべきだという判断もありえるでしょう。だけれども、この二項を両立しているのは、私は日本の学校教育の成果であると強く思っています。

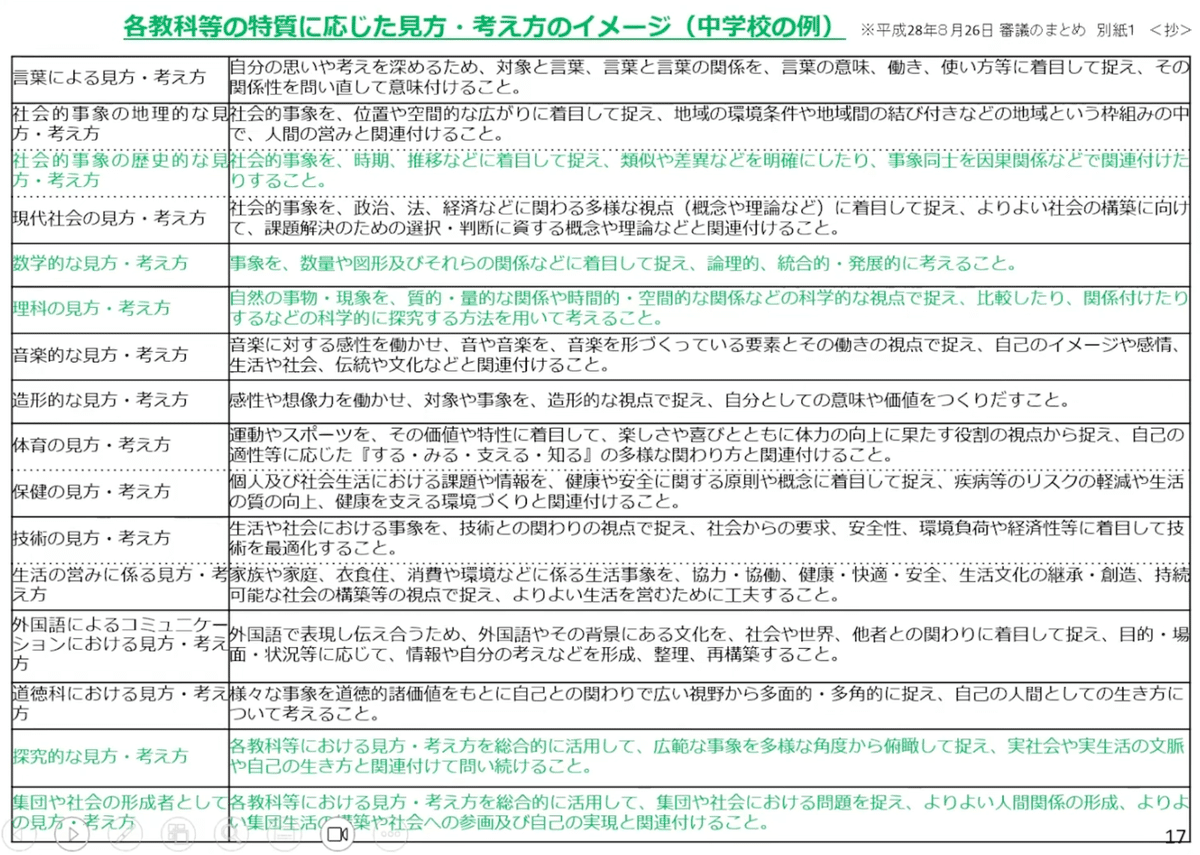

各教科の特質に応じた見方・考え方

こうした結果を支えてきたのが、各教科の特質に応じた見方・考え方です。例えば、歴史の見方・考え方であれば、「社会的事象を、時期、推移などに着目して捉え、類似や差異などを明確にしたり、事象同士を因果関係などで関連付けたりすること」と示しています。20年後、30年後、目の前のこどもたちが社会生活において、質の高い意志決定するにあたって働くのが、この見方・考え方です。

また、探究的な見方・考え方とは「各教科等における見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や実生活の文脈、自己の生き方と関連付けて問い続けること」と示しています。つまり、それぞれの教科の見方・考え方を組み合わせて、それをメタレベルで捉えて、実社会や実生活との文脈において自分の問題として追い続けることが探究的な見方・考え方です。

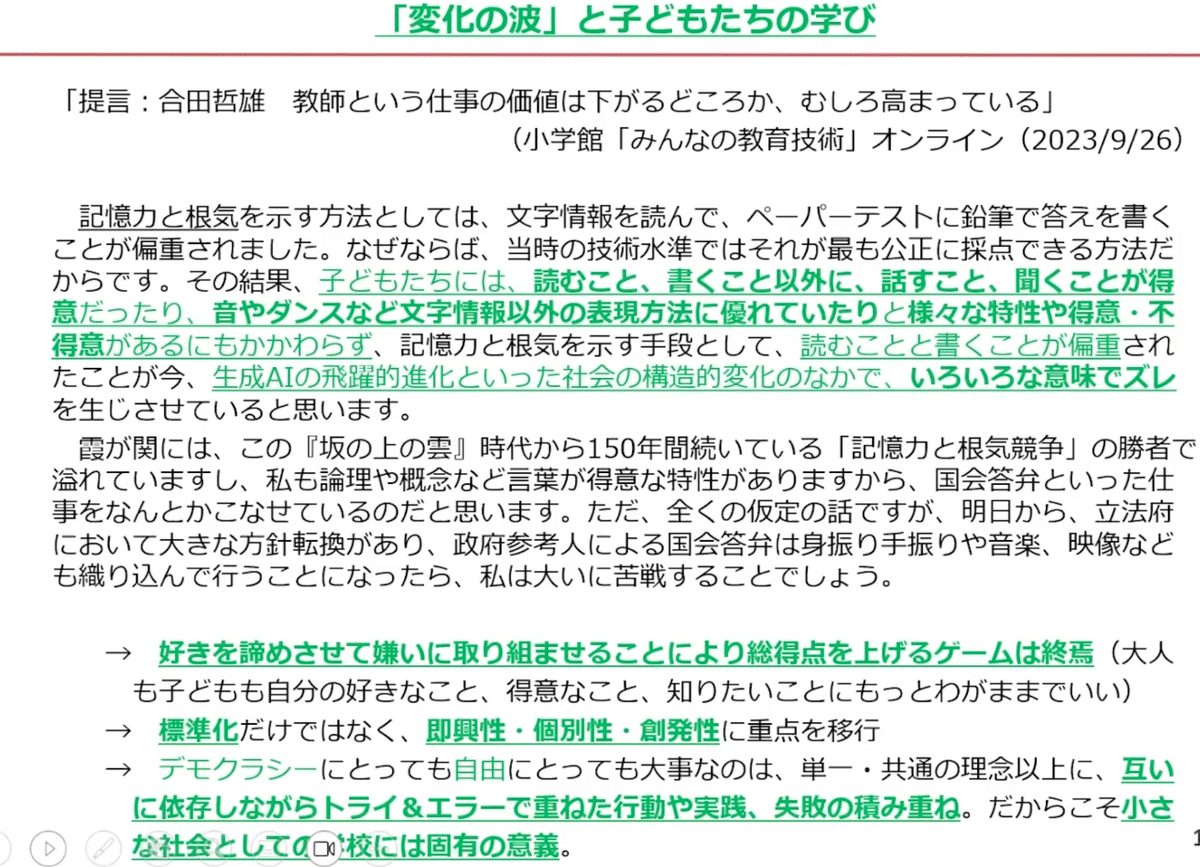

変化の波とこどもたちの学び

これまで日本の学校教育は、「読むこと」と「書くこと」を極めて重視してきました。しかし、本来は「話すこと」や「聞くこと」が得意な子や、あるいは音楽やダンスなど文字以外の表現方法に優れている子など、様々な特徴があるはずです。それにも関わらず、個々の特徴を標準化する学びが続き、結果、現在の日本の足を引っ張っる状況を招いています。好きを諦めさせて嫌いに取り組ませることによって総得点を上げるゲームは終焉しました。好きなこと、得意なこと、知りたいことに、もっとわがままでいいと思っています。標準化だけではなくて、即興性、個別性、創発性などに重点を移していく必要があるでしょう。文化芸術教育は、その典型だと思います。

デモクラシーにとってもそれから個人の自立や自由にとっても大事なことは、単一共通の理念以上に、互いに依存しながらトライ&エラーで重ねた行動や実践、失敗の積み重ねです。だからこそ小さな社会としての学校には固有の意義があり、公立の小中学校には年間10兆円という資金が投入されているのです。

※参考「教師という仕事の価値は下がるどころか、むしろ高まっている」(「みんなの教育技術オンライン」小学館 2022.9.26)

今のこどもたちは、NetflixやYouTube、Amazonなどが当たり前の社会で生きています。そうなれば、おそらく我々と見える地平が異なっていきます。デジタル化とは端的にいえば、サプライサイドからデマンドサイドへとその重点が移行するということです。テレビ局の偉い人が決めた内容をテレビ局の偉い人が決めた時間にしか観られない地上波ではなく、自分の観たいコンテンツを観たい時間に観られるNetflixへの移行といった波は、絶対に教育界にもやってきます。

ただ教育の難しいことは、「デマンドサイド」と一口でいっても、こどもの現在のデマンドにだけ対応していてはダメだという点です。例えば、日本の女性はOECDのPISAでは15歳の段階で、先進国の中で最も数学的リテラシーや科学的リテラシーが得意な集団です。しかし、高校で理系を学ぶ生徒は同世代のわずか16%。大学で理学部工学部農学部で学ぶ女性の学生は同世代のわずか5%です。これを「女性のデマンドだから」といって肯定するわけにはいけません。なぜならば、その背景には「女性には文系がふさわしい」とか、「機械工学は女の子らしくない」といったバイアスがあるからです。教育関係者はこのバイアスを乗り越えて、こどもたちのデマンドを引き出すことも求められると考えています。

社会構造の変化の中で基礎学力の捉え方も大きく変わっていると考えています。大学の先生の中には、「今年の1年生は基礎学力がない」とおっしゃる方もいます。以前は、全員が同じ「基礎学力」をイメージしていました。しかし、これからは「みんな違う」ことに意味や価値がある時代です。他者との違いを前提にしながら対話をしたり、協働したり、「納得解」を形成したりという、法哲学者の井上達夫さんの言葉でいう「共生の作法」が必要になります。

つまり、これからの基礎学力は、みんなと同じことができるためのものではなく、異なる他者と向き合う「共生の作法」であるといえます。そして、こどもたちの特性に応じた個別性の高い学びと「共生の作法」としての基礎学力の両立を実現させるにはデジタルの力を使うしかないとも思っています。

文部科学省の中では今から6年前の2018年に、下記の図の「Society5.0に向けた学校ver.3.0」という議論がなされました。「学校ver.1.0」は、『坂の上の学校』の時代の学校のイメージです。その後、学習指導要領により知識が体系化され、2017年の改訂で資質能力体系となりました。ここまでが「学校ver.2.0」です。その先に学校ver.3.0があります。具体的には、「K-12教育(幼稚園(KindergartenのK)から始まり高等学校を卒業するまでの義務教育および義務教育後中等教育期間のこと)」から「K-16プログラム(幼児教育、小・中・高等学校・大学という学校種の枠を越えた教育の連結性・一貫性を考えるコンセプトのこと)」へと変わっていき、「学校は大変重要なこどもたちの学びのための社会制度だが、学校だけがそれを独占するものではない」という状態へシフトしていきます。そのためには、こどもたちの学びのチャートとして、1人1台の情報端末が公正にいきわたる必要があるという議論がなされてきました。

こうした議論の結果、翌2019年にGIGAスクール構想につながっていきます。よくGIGAスクール構想は新型コロナウイルス蔓延の対応で行われたと言われるのですが、実際は全く異なっています。2019年の暮れに、財務省からすれば正気とは思えない要求をして、当時の安倍総理が「国家の意志だ」と言い切って整備することとなったのです。情報端末は、要するにチョークや黒板といった備品と同様なのでそれを国費で整備するということは、財務省からすれば絶対あり得ない考え方だったわけです。

翌2020年1月から、新型コロナウイルス感染症が猖獗を極め、ご記憶の通り2020年2月27日に安倍総理が全国一斉休校としました。新型コロナウイルス感染症が猛威をふるいはじめると、それまで財務省の議論では4年間で情報端末を整備する予定であったものを、前倒しして2年間で行き渡らせようと切り替わります。

先ほど申し上げたPISA2022を受けたのは、当時中学校1年生だった全国一斉休校の要請を受けた学年です。「日本のこどもたちは、成績がよかった!」と報道され喜ばれています。私はこの世代の学年の子たちが本当に頑張ってくださったなと、そしてそれを先生方が本当によく支えてくださったなと思っています。

そして、これから3年後には、次の学習指導への改訂が見込まれています。次の学習指導要領の改訂は戦後の昭和33年から数えて7回目にあたります。次は、GIGAスクール構想で1人1台情報端末がこどもたちの手元にあることが前提の初めての改訂となります。つまり、これまでの改訂とは質的に異なるものになると考えています。何が質的に異なるのかを明確にしたのが、「総合科技術イノベーション会議(CSTI)」です。

こどもの特性や関心を重視した学びの「時間」と「空間」の多様化

CSTIの政策パッケージの構造は、下記の図の通りです。図の左側は、現在の教室の状況を示しています。単純に調査で示された数字を40人学級に割り戻すと、中学校の40人学級では、不登校傾向の子は6人ぐらいいらっしゃいます(青色)。発達障がいに向き合っているお子さんは2人ほど(緑色)。特定の分野に特異な才能のあるこどもが1人(黄色)。また、家庭に10冊以下しか本がない文化資本が必ずしも十分でないお子さんが14人ほどとなっています(ピンク色)。中央にいる先生お一で汗をかいていらっしゃるイラストになっていますが、こうした状況においてOECDのPISAでの前述の結果を出しているのです。

私は、この状態のこどもたちを習熟度別に分けて、分断すればいいとは決して思いません。クラスの中に色々なこどもがいるということ自体が、最も大事なことだからです。その上で、必要なのはそれぞれの特性や関心に応じて、その子の力を伸ばすことです。そのためには、図の右側にあるように情報端末をうまく使っていくことが欠かせないのです。

また、教室内だけが学びの場ではなく、広島県での取り組みである校内フリースクールや「スクールS」のように、多様な教室が重層的に用意されている環境を作っていく方向性が示されています。

※広島県の教育改革のお取り組みはこちらから。

そうなれば、学校、学年、教科、教室、学級という縦割の構造ではなく、様々なアクターとアライアンスを組んでいかなければなりません。これは2018年の議論と同様の方向性を持つものです。

初等中等教育に投じられるリソースに関する制度の構造

初等中等教育に投じられているリソースの配分に関しては、かなり複雑な制度が入り組んで成立しています。これは全国どこでも公平な学びが公正に受けられるようにするための仕掛けであるといえます。学校にとって必要なヒト、カネ、モノ、時間、情報の5つのリソースが、それぞれの法律によって定められているのです。

例えば、ヒトについては、教員の資格は免許法で定められており、教員の配置については義務教育標準法と高校標準法で、「生徒数が何人であれば先生何人を配置する」のかが決まった上で教員の給与については教員給与特例法という法律で決まっています。さらに、カネにも関わりますが、教員給与特例法によって、教員の給与は国が1/3、都道府県が1/3負担するという構造になっています。

先ほど申し上げたように、国全体では公立の小中学校には10兆円程度のお金が投入されています。1つの学校あたり、年間5.2億円がかけられています。人件費とラーニングコスト、施設物件、物件費、物品費の負担は、トータルで見ると、国が17%、都道府県が39%、市町村設置者が37%という構造になっています。

一方で、公立の高校は義務教育国庫負担法のような仕組みがないので、ほとんどは都道府県が負担しています。つまり、高校においては多くの場合、都道府県が唯一のインフルエンシャルな存在だということになります。

政策的なトレンド

現在、どういった政策的なトレンドになっているかを、「骨太方針2023」や昨年秋に成立した補正予算、そして今まさに国会で審議いただいている政府予算案などからご紹介します。

・初等中等教育に関する枠組み改善

教員免許制度や給料制度を変え、処遇の改善を行っていくと共に社会福祉やICTの専門家など多様なエッジを持った専門家が教壇に立てるための免許制度にしていく方針が示されています。あるいは、教員の配置、学校施設、教科書教材についても改善していこうと動いています。

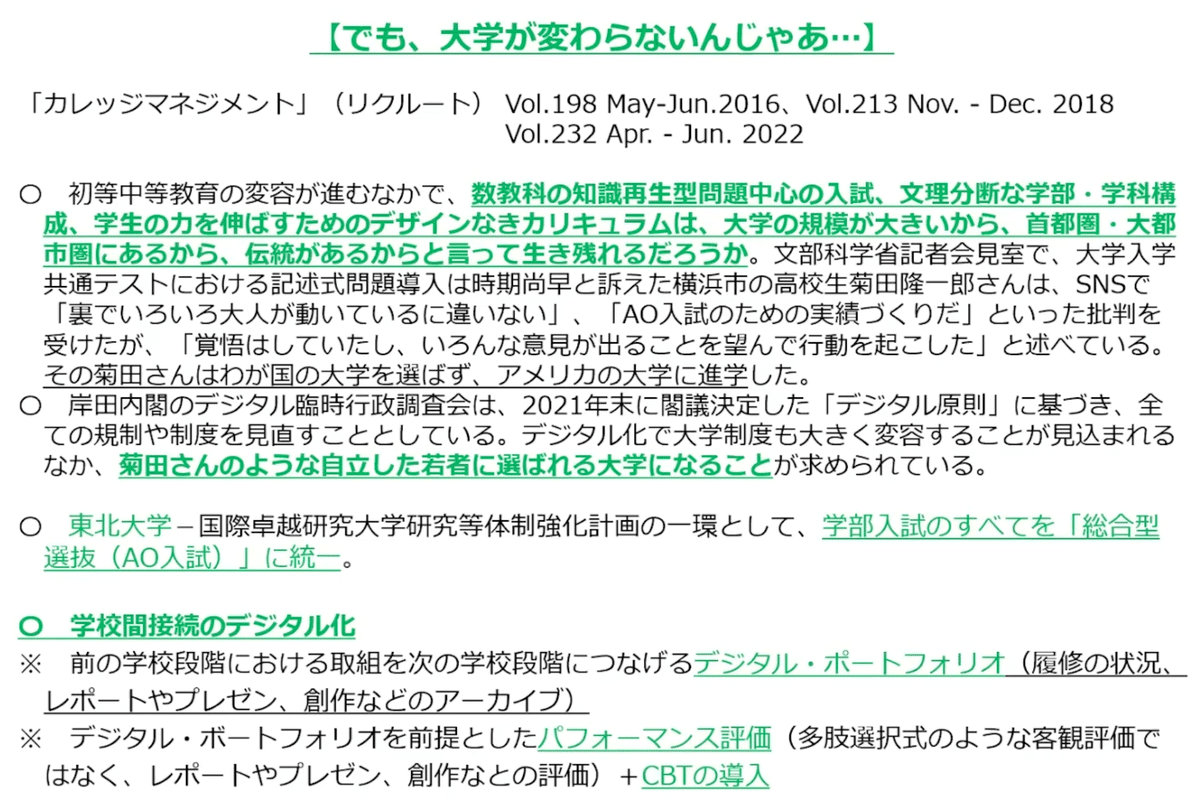

・学校間接続のデジタル化

学校間接続は従来のような入試一発勝負ではなく、前の学校種の段階で行ったレポートやプレゼン、ディベート、創作活動などを電子化して、アーカイブ化し、それをパフォーマンス評価(知識やスキルを使いこなすことを求めるような評価方法の総称)をして、次の学校種につなげていくという方向性が議論されています。

デジタル化の肝となるのは、CBT(コンピューターベーストテスト)の導入であると考えています。CBTについては、不安もあるかもしれませんが、私は切り札だと思っています。「縦書きにボールペン以外の筆記用具は認めない」としてきた司法試験ですら、数年後にはCBTになります。我々法学部出身者からすれば、革命的なことです。CBTになった瞬間に、学びは確実に変わります。現在のように山ほどある歴史教科書の脚注をいくつ覚えたかで合否が決まるようなことはなくなります。これまでは基本的な知識の応用を多用してきましたが、CBTではインターネットは使い放題で個々の考え方を問うような試験になっていきます。そうした転換を遂げていく中では、パフォーマンス評価が極めて重要になっていきます。

・教育マネジメントを担う人材市場の確立

学びの転換にとって、教育長や校長の存在は重要です。端的に申し上げれば、これらは「上がり」のポストではなくて、年齢や職歴を問わずマネジメント経験のある方になっていただく必要がある重要なポストだと考えています。現在、鎌倉市の高橋洋平教育長を中心に、教育長の人材バンクを作っていこうという議論があります。こうした動きは非常に大事であると考えています。

「大学が変わらなければどうしようもないでしょう」という議論も耳にしますが、宮下知事と私の母校である東北大学では、学部入試を全て総合型選抜にすることを示しています。すでに動き出しが始まっているのです。学校間接続のデジタル化が進む中で、これまで通りの入試をし、これまで通りの教育を行っている大学は、「大学の規模が大きいから」「大都市圏にあるから」「伝統があるから」といって生き残れない状況になってきているのです。

何度か申し上げた、パフォーマンス評価の重要性について触れます。従来行われてきた客観テストは、評価する側は一切評価されない仕組みでした。一方で、パフォーマンス評価は、評価する側が評価される仕組みです。パフォーマンス評価は、ある意味で評価に主観が伴いますが、その説明責任を求められる主観をどう構築していくのかということが評価者に問われているのだと考えています。

小規模高等学校について考慮すべき事項

日本において小規模高校が増加しています。ピーク時の1989年に比べて、こどもたちの数は半分になっているので当然といえば当然のことでしょう。これまで望ましい学校規模数とは、480人から960人と示されてきました。しかし、果たしてそうなのかを私たちは考えていく必要があるように思います。

NPO法人カタリバの中川玄さんが東大の公共大学院に提出した論考「小規模(高等学校)における課題・対応策に関する研究」について、2023年末のシンポジウムでお話しくださいました。

その内容は、行政としては小さい高校がたくさんあるとコストがかかる。他方で、こどもたちは近くに高校がなくなるとアクセスがしづらくなり困ります。しかし、こどもたちにとっても規模の小さな学校は選択肢が狭まるという課題もあります。だから、こどもたちのジレンマと行政のコストを含めたトリレンマの状態があると、中川さんは指摘していました。そしてこの解決策として、教科学習における学習の個別最適化と規模が必要な科目における学校横断の授業の実施。さらには、学校横断における教員配置、教員の分業化、学校設備の所有から利用へ、ということをしていく必要があると提言していました。

その時のシンポジウムで、小規模高校の先生方が「自分の学校のこどもたちの関係性や経験の幅が狭い」とおっしゃっていました。その時に私が申し上げたのは、「本当にそうでしょうか。大人数の学校でも大都市圏の私立中高一貫校のように同じような環境で育った同じような学力の同性という著しく同質性の高い環境と比較して、本当に小規模校のこどもたちの関係性や経験の幅は狭いのでしょうか」ということでした。

小規模校とはいえ、多様な背景、特性、関心を持つ他者との関係性を増やすこと、さらにデジタルも生かして、それを拡張して得られる経験は、私は社会生活における意志決定や判断の質を高める上でプラスだと思っています。

現在の学校教育法は不思議な構成で、例えば、37条には「小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない」と書いてあります。ここでいう「小学校」は、「組織」のことを指しています。一方で、32条は「小学校の修業年限は、6年とする」と書いてある。これは教育課程のことを指しています。つまり学校教育法は、「小学校」といった時に、組織としての小学校と教育課程としての小学校の2義を持っているのです。

学校教育法は、実は学校組織法です。日本に学校という社会制度がなかった時に、「学校を置く必要がある」「学校というのはこういった組織である」と組み立てていきました。当時においては、それは仕方がないことだったと思うのですが、あまりに学校教育法が組織中心に組み立てられているために、あらゆることがそれに準じざるを得なくなりました。その結果、即興性のある学びが制約を受けている状況にあるということがいえるのではないかと思います。

以上は、あくまでも先ほどの中川さんの議論を、個人的に試案した内容です。学校を教育プログラム(教育課程)と考えていく。大事なことは組織ではなく、そこで提供されているプログラムだという見方をしています。どのような主体が提供しているかよりも、どのようなプログラムが提供されているのかということが重視されていくようになると思います。

前回の学習指導要領で、全ての単元にコードがふられました。このコードを軸にして、こどもたちの学びの状況がデジタル上のカルテに集約され、レポートなどのアウトプットもアーカイブ化していくことができるようになります。その結果、学びのあり方も大きく多様化していくと、私は考えています。

コミュニティ・ソリューションの必要性

これまで教育は、社会的公平性の確保などの理由からガバメント・ソリューションと言い続けて頑張ってきました。一方のマーケット・ソリューションは、効率性、革新性、応答性はありますが、そうなるとお金や情報がある人勝ちの社会になってしまいます。そのため、教育界ではガバメント・ソリューションが踏ん張ってきたという見方もできるでしょう。

社会的公正の範囲が拡張させ、1人1人のこどもたちの認知の特性を踏まえ、その力を引き出すためには、決め細やかな対応が必要です。しかしながら、行政はどうしても統一ルールや形式、横並びということが求められがちです。そこで重要なことは、コミュニティ・ソリューションです。デジタル化に伴い、これまでマーケット・ソリューションだと見られてきた様々な株式会社がコミュニティ・ソリューションの重要な担い手になっていくということを踏まえる必要があるのではないかと思います。

こどもたちの学びの転換にとって不可欠な社会的合意

こういった学びの転換をしていく中での最大の壁は、私も含め、本日お集まりの先生方や大人たちが、自分の頭の中にある「かつて自分が受けてきた教育とのズレ」による不安や違和感ではないかと思います。

私自身も2008年学習指導要領改訂時に、ゆとり教育批判や学力低下批判をもろに浴びました。国会議員や財界の方から、「小学生には朝から晩まで100マス計算をさせていろ」と怒鳴られたことは、1度や2度ではございません。

振り返ると、戦後すぐ新制小学校ができ、社会科と自由研究で小学校6年生のカリキュラムの2、3割が占めていたという教育に対して、当時の新聞記事や論調を見ると「這い回る経験主義」「国民学校に比べて1、2学年分学力が低下している」という議論がなされていました。

こうした議論にどう向き合っていくかということが、私はすごく大事だと思っています。

こどもたちの学びの転換で問われているのは、大人たち自身

先日、京都市立堀川高校の2年生の生徒と4時間ほど話をしてきました。最も話題に挙がったのは、「みんな同じがよしとされる社会は本当に変わるのか」ということです。問われたのは、「大人はその覚悟があるのか」ということでした。彼らや彼女たち自身もすごく悩んでいました。「みんなが同じでよしとされる社会が息苦しい」が、「(私のような年長者は)それに慣れ親しんでぬるま湯のように居心地がいいと感じる人もいる」という指摘でした。また、「今の勉強は好きを諦め、嫌いに取り組むことによって総得点を上げる修行だ」ということも議論していました。

ここで大事なことは、立場や年齢を超えた異論や思いもよらない発想をおもしろがって学ぶ感性だと思います。これは、個人の自立にとっても、イノベーションやデモクラシーにとっても、重要だと思っています。老害は年齢とは関係ない。学びを止めた人が影響力を行使するようになった瞬間に老害は生じるといえると思うのです。私は全ての人が学ぶことにわがままであっていいと思っています。

最後に

最後に、8年程前に書いたコラムをもとにお話をさせてください。こういった思いで、私はこれまで仕事にあたってきました。

課題を前に、スムーズにソリューションを生み出せるこどもも立派だと思いますが、課題を前にまっすぐ解決に向かわないこどもも忘れてはいけません。私みたいに小学生の頃から、「なんで日本はこんなにも無謀な戦争をしたんだろう」ということで思い悩む子もいれば、家庭環境の影響から課題にストレートに向き合えない子もいます。そういうこどもに向き合う余白が必要です。今回の提言書でも「余白」という言葉が出ていますが、それはこどもたちと向き合うためだと私は思っています。

また、データやアイデアといった目に見えないものに価値が生じると、アメリカなどと同様に少しでも新規性のあるものを考えつくと「ウィナー・テイクス・オール」ですべて富を独り占めする社会となりがちです。一方で、ヒンディー語では、「私はヒンディー語を話すことができる」ということを、「私はヒンディー語をやってきてとどまっている」と表現するそうです。言葉を使い、思考することは過去の長い文化との対話の上に成立する。いかに独創的な知識や思考であっても、「過去の知的蓄積からのギフトでもある」という謙虚な気持ちを持つことが真の意味で「教育的」だというふうに思っています。

理解は解決を保証するわけではございませんが、「理解なき対峙は不毛だ」と自戒を込めて私は思っているということを申し上げて、ご説明を終わらせていただきます。

委員による意見交換(敬称略)

■これからの青森県について

次の学習指導要領改訂の方向性が見えている段階ではないかと思います。我々青森県が抑えておくべき、次期改訂に向けたポイントがございましたらお願いします。また、全般に青森県の改革に対してアドバイスがございましたらお願いします。(議長 大谷真樹)

2019年に『学習指導要領の読み方・活かし方-学習指導要領を「使いこなす」ための8章』という本を書かせていただきました。あの本は、学習指導要領を「遵守すべきルールだ」というふうに思っておられる先生方が少なくからずいらっしゃるので、そうではなくて学習指導要領は抑えるべき共通性や目の前のこどもたちに合わせて多様な挑戦をするためにバランスを図るための土俵だということを申し上げたいと思いから書きました。だから、「読み方・活かし方」というタイトルにしたのですが、もっというと、「論じ方・作り方」としたかったくらいなんです。

青森県の今日お集まりの先生方には、「次の学習指導要領がどうなりそうだから、青森県をこうしよう」という発想ではなくて、「次の学習指導要領のあり方を青森県が発信して決めていくんだ」というような考え方でご議論いただけると大変ありがたいと思っています。

それから、今後において大事なのは提言を、青森県の先生方が教育環境や社会環境の変化を踏まえた上で、この地でどう実現していくのかということでしょう。さらに、青森県が世界をリードするためにはどうしていったらいいのか。それは偏差値が高いや理数系が強いといった次元ではなく、その社会のあり方・枠組としてどうしていくべきなのかという観点で対話していくことが大事だと思います。

「文部科学省がこういうことを考えるだろう」ということではなくて、青森県で大きな教育の流れを作っていくことをご議論いただいていいのではないかと思います。多くの青森県の先生方、こどもたち自身、それから市民住民の方々が、「確かにそうだ」というふうに思ってくださる糸口とは一体何なのかが重要なポイントになると思います。(文化庁次長 合田哲雄)

■こどもたちが本気で興味関心に向き合える仕組みを

教育と人材育成は異なるものだとも思いつつ、共通部分はあると考えています。教育でも社会でもイノベーションは、必要だと思っています。それを作るために、産業や基礎自治体の取り組みについてどんなご意見をお持ちか教えてください。(産業能率大学経営学部教授 藤岡慎二)

本質的なポイントですね。現在農水省に出向していますが、経産省の浅野大介さんとアライアンスを組んだ大きなポイントはそこにあります。「みんなが同じ」といわれる社会は、老取にとっては居心地がいいので、このまま続けていくという力も働きます。しかし、それだけですと、「かつてアジアに日本という一時期隆盛を極めた国があった」という昔話で終わってしまいます。それが嫌ならば、変わっていきましょう。学校だけでなく社会において、立場や年齢を超えた異論や思いもよらぬ発想をおもしろがって学ぶ姿勢をまずは共有していくことが重要です。

そして、産業界の方や自治体の方が学校教育に関わる時に、ぜひお願いしたいのは「大人の社会はこんなにうまくできていて、こどもたちのためにこんなに頑張っている」という話はしないでほしいということです。むしろ、「我々大人は本当に困っている。申し訳ないけれど、我々だけでは行き止まりで、どうしようもない。だから、君たちの憤りとか不満、違和感から新しいテクノロジーや新しいシステム、新しい価値を生み出していくしか、社会は復活しようがないんだ」ということを率直に伝えてほしいのです。

そして、伝えていただいた以上は申し上げたように、若い人たちの感性を大事にしてもらいたいと思います。こどもたちは本気で考えますし、自分たちが社会変えたいと願います。私よりも先生方の方がずっとよくご存知ですが、こどもたちは色々なことを考えているものです。80年間戦乱なく豊かな社会を重ねてきたこの国で生まれ育ったこどもでなければできないことはたくさんあると思うのです。(文化庁次長 合田哲雄)

青森県の高校の方向性を検討していくために重要な議論だと思いました。こどもたちは、本当にやりたいことを持って高校に進んでいるのでしょうか。消去法で仕方なく行っているケースが多いのではないかなと思うんです。「伝統校なので」「この学校しか入れなかったので」など諦めが強いような気がしています。「仕方がないんだ」と諦めを持っているこどもたちが多いことは、いたたまれないですよね。だから、この社会の構造を変えていきたいと思います。それに、「自分たちが何をいっても変わらない」という諦めを持たせるのではなくて、大人が「格好よく生きているように見えるけれど、実は困っているんだよね」と変わる余地があるとメッセージを出していくことが大事だと思って受け止めました。(副議長 森万喜子)

■「わきまえない人」であれ

日本には、「わきまえる人であることが大事」という価値観で生きてきた方は多いと思います。しかし、そこはもうガラリと変えないといけないのかもしれませんね。空気をよまない人をどう育てるかとか、わきまえない人をどう育てるか。先ほど、多様性の話がありましたが、「多様性のある社会では経済が発展する」というのは研究でも明らかになっています。だからこそ、そこを許容していく大人の構えが超重要ではないかと思っています。(産業能率大学経営学部教授 藤岡慎二)

「わきまえないこと」は本当に大事だと思います。私も率直に申し上げて、省内では相当変わり者に位置づくと思います。そして、小さい頃からわきまえることが本当にできない人間でした。結果的に今こういう仕事をやらせていただいているのは、時代が変わっているからだとは思います。

学校はセレンディビティ(思いもよらなかった偶然がもたらす幸運)に満ちた空間であるべきです。自分が興味あることやおもしろいと思うことに満ちている環境であることが求められる。森先生がおっしゃる通り、7割のこどもが普通科で学んでいるのはおかしな状況です。その中にも、おそらく「酪農に興味がある」「機械をいじっていたい」という子はいます。しかし、「成績がいいから普通科に行きなさい」と言われて、普通科に進学しているという現実があると思うのです。教育課程をプログラム化するということはこうした状況を打開する狙いもありました。

大人がわきまえないということ。そして、学校をセレンディビティに満ちた場所にするために、今の校内のスタッフだけでは実現が難しいのであれば外とつながる必要があると思っています。例えば、「君の関心に私には応えられない」と先生方はっきりおっしゃった方がいいと思うんです。自分の教室のこどもが自分を乗り越えていくことは、寂しいことではありません。むしろ、それを支え、支援することが必要なのではないかと思うのです。(文化庁次長 合田哲雄)

■教員の学びの可能性

今回、教育改革の構造を大局的にご説明していただき、教育長や校長先生たちにはこうした全体像がベースにあった上で、「さぁ、うちの自治体(学校)はどうするか」という考えを巡らせてほしいと思いました。そして、現場の先生方にそれをどうわかりやすく伝えてくかも重要です。

青森県の提言を練る中でも、管理職に経営感覚持っている方をどんどん抜擢できるような仕組みが必要だということを改めて感じました。さらに、学校の先生方が、外に出て学びや刺激を得るために公務員の捉え方そのものを考えていかなければいけないとも思っています。兼業や免許制度の問題など、教育公務員に対する様々な制限ありますよね。地方公務員法における教育改革には早急に着手していかなければいけないと思っています。(未来教育デザイン代表社員 平井聡一郎)

教育公務員特例法によって、私のような事務方の公務員よりも先生方の方がずっと兼職兼業がしやすい仕組みになっています。私は大学の客員教授や非常勤講師、当会議も、兼職兼業の許可を取って関わっているのですが、学校の先生方は「なかなか兼職兼業できません」とおっしゃいます。例えば、育休中に子育てに関する漫画を描こうとなさった先生がいて、「その兼職兼業は許可できない。育休中は100%育児に専念しろ」と言われたと話をしてくださいました。正直、「なんだそれは……」と思いました。私のような専門性のない行政官よりも専門性をお持ちの先生方は、その知見を社会に還元する意味において、兼職兼業がより認められるようにしていくことが重要だと思います。

私が知る中には、少年院に入ったこどもたちの社会復帰を支える団体の理事を兼任なさっている先生もいらっしゃいます。そうしたことを、広げていく必要があると思います。ただこれは、任命権者、つまり教育委員会が認めるということが前提になっていきます。教育委員会に、今日議論させていただいたような社会構造の変化を伝え、かつ先生の専門性というある種の公教材をどういうふうに社会に還元していくのかという思想がないと、なかなか実現できません。そのためには、やはり認識を共有していくことが大事なのだと考えています。(文化庁次長 合田哲雄)

■学びをこどもたちの手に取り戻していくために

青森県のこどもたちが青森県で生まれてよかった、青森県で教育を受けておもしろかったと言ってもらえるようになってほしいと思っています。学校教育全体の真面目すぎる雰囲気や、先生方を真面目な方向にさせている教育課程の考え方をどうやったら変えていけるのか、ヒントをいただきたいと思いました。(特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長 生重幸恵)

各教科の見方・考え方を明確にしたのは、それぞれの教科の見方・考え方を社会において働かせる経験をするためです。さらに次の改訂では、GIGAスクール構想を前提に、その学びがこどもたちにとってどういう必然性があるのかという挙証責任が、サプライサイド(教える側)に求められるという時代になっていくだろうと思います。

「おもしろさ」という点でいうと、探究的な学びは重要な要素になると考えています。しかし、探究活動のコンテストの審査などに携わらせていただくと、すごく手際のいい探究活動が発表されることがあります。期間内に仕上げられて、ちょうどいいテーマで、要領よく大人の話を聞いて、エビデンスもうまく集まっている。しかし、世の中の大人を怒らせないために寸止めしているような発表が出てきくるのです。こうした時は、私は率直に申し上げます。「これは誰のためにやっていますか。審査員のために作っていますよね」と。探究学習の原点は、そのこどもが持っている不安や憤り、違和感など、そうした切実な思いだと思います。それに背を向けて当たり触りのない着地点を発表するような行為を探究的な学びということは、私はすごく残念だなと思うのです。

教員養成についても、「この科目を集めれば免許を取れます」という養成ではなく、創造的、双発的、即興性のある学びをコーディネートする力を育んでいくように変えていく必要があります。これは大変難事業ですが、やっていく必要があると思っています。(文化庁次長 合田哲雄)

■「わきまえない」ために法律が必要

日野先生は先生は「管理職はとにかく法令を学べ」とおっしゃっていますよね。そして、ご自身も実際そうなさっている。日々様々な事態が起きてそれをさばかなければいけない時にも、さらには、ギリギリの挑戦ができるようになるためにも、管理職はきちんと法令を理解して、「非難する方がいるのもわかりますが、法令の枠組でこどもたちのために行なっていることです」と説明できることがとても重要です。

これまでは授業がうまい先生が校長になっていくというステップがありましたが、きちんと法令を知って、こどもたちのために、ギリギリのわきまえなさを体現できることが管理職や教育長のマネジメントとして大事になってくると思います。法律は、できないことの理屈を立てるための道具ではなくて、「ここまでできるんだ」という土俵を広げるための重要なツールであるという理解が不可欠です。これからの学びを進めていけばいくほど、教師に求められる力と管理職に求められる力が、明確に分かれていくのではないかと思います。(文化庁次長 合田哲雄)

法律は綿密に組まれて作られています。すごく丁寧に解説も書いてありますし、索引、引用もある。あちこち調べなくてもきちんとまとまっている。本校の先生に「使ってみたら?」と言ったところ、「こんな方法もあるんですね!」とおもしろがって自ら調べ出した者もいます。法律・法令は文科省の先生方の思いとメッセージが込められていると捉えるだけで、全然見え方が変わっていくのではないでしょうか。そして、それを武器として使っていけるといいですよね。改めて研修をするとなると重くなるので、ちょっとしたワークショップのようなカタチで取り入れていくとよいのではないかと思っているところです。(武蔵野大学附属千代田高等学院、武蔵野大学中学校・高等学校の中高学園長、千代田国際中学校校長 日野田直彦)

■国家が望む教育とは

平和な時代においては、こども中心の教育は理想的で目指していくべきものだと感じています。今後10年後、20年後、50年後と国家が混乱に巻き込まれる可能性があった場合に、いわゆる国家が求める国民像と、我々が今目指している自由闊達な学びはどういう関係性になるのだろうと思うことがあります。果たして、将来、国を支える国民として望まれる姿なのかと悩ましくなるのです。この悩ましい国家との契約論を、我々現場はどう消化したらよいのでしょうか。(議長 大谷真樹)

OECDがラーニングコンパスでエージェンシーを示して、そのエージェンシーの中には「対立やジレンマを乗り越える力」があげられています。私は正直に申し上げて、最初の段階では綺麗事を並べているなと感じたんです。しかし、2年間にわたるウクライナの戦争を目の当たりにして、ヨーロッパの方々にとっては、対立やジレンマを乗り越えないと自分の生存に関わるという、かなり深刻な切迫感を持って書かれた要素であったのだということを理解したのです。その時にラーニングコンパスの考え方が、スッと入ってきました。

国民の権利を極めて制限して国家のために動員をするという体制の方が、例えばコロナ禍では、デモクラシーを越えたと議論された時もありました。しかし、長い目で国の繁栄を考えた時に、国を守るにしても国民が心の底から納得をして、判断をし、行動をするということが、大事なのではないかと思うのです。既にお伝えをしましたが、1月2日の日航機の事故の時に、様々な人がいるけれど、1人1人の尊厳をお互いに尊重しようという感覚があったからこそ乗客が避難することができたのではないかと私は思っているのです。

私はクリエイティビティ(創造)とフェアネス(公正)、ディグニティ(尊厳)が両立した社会にしていきたいと思っていますが、最終的にはバトンは後世に渡していきます。それがデモクラシーを大事だと思う我が国の選択なのではないかと思います。

期間を短くきってコスパを考えると、統制国家の方が効率的だという議論もあると思うんです。そのために犠牲になったり辛い思いしたりする人が出てくるかもしれませんが、そういう選択をすることも可能性としてはありえる。つまりは、社会がどちらを選ぶかなんです。ただ、私はデモクラシーのもとで官僚として、国家権力の強さ・大きさ・怖さを十分承知している立場から、いつまでもデモクラットであり続けたいと思っています。(文化庁次長 合田哲雄)